| 待乳山 所在地:台東区浅草7−4−1 標高:9.99m |

浅草寺から北に10分ほどあるくと待乳山に到達する。

待乳山は、本来は真土山であるという説がある。かつて入間川の河口に浅草寺とともに、武蔵野台地東端が海蝕されて残った土地であったため、人工の山ではなく自然の真土でできているということを示していると考えられた。浅草寺とともに江戸・東京の歴史を語るもっとも古い土地でもある。

|

|

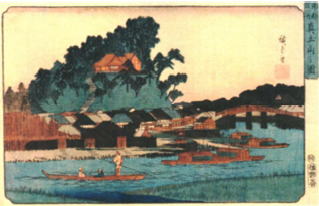

広重画 待乳山 |

浅草寺は推古天皇36年(628年)に3兄弟が入間川で打った網に一尺八寸の黄金の観音像がひっかかり、それを祭ったところから始まるとされる。一方待乳山には、推古天皇9年(602年)に旱魃に苦しむ人の前に十一面観音が化身した大聖尊歓喜天が現れたのを祭ったとされていて、古いがほぼ同時代に起源をもった土地である。

|

|

かつて関東平野は多くは沼や湿地で川での移動しかできず、その川沿いに物資が運ばれたが、その最大の拠点が浅草寺から江戸前にかけての土地であった。浅草寺と待乳山は航海する人、商売する人にとってのシンボル、両方がセットになっていたのだと思われる。

|

|

祭られている歓喜天は、ヒンズー教のガネーシャに起源をもつ天台密教系の守護神である。なおガネーシャは財の神様としてあがめられ、象の姿であり、歓喜天もその姿になっている場合もあり、また男女の神が向き合って抱擁しているように、子孫繁栄をもたらす神になっている。このためタントラ教に類似していて、秘仏になっている場合が多いようだ。このため待乳山に行くと、至ところに男女和合のシンボルとして絡み合った二股大根と巾着がみられる。ようするに金とセックスで、これなら多くの人に崇められ、長い歴史を生き残ってきたのもうなずける。待乳山は浅草の風俗文化を担ってきた主役級の存在かもしれない。

|

シンボルは大根と巾着 |

|

また待乳山にはケーブルカーがある。3階程度しか高低差がないから、ホームエレベーターのようなものだが(実際法律上はエレベーター扱い、鉄道ではない)、途中駅もあり、サクラレールという。この商品名はスロープカーといい、日本企業が制作しているモノレールである。都内には4か所あり、そのうちの一つは飛鳥山にある。残り2つは多摩のお寺に設置されている。

|

サクラレール |

|

| |

| つづく |

| |